Willkommen zu einem tiefen Einblick in die Methoden und Werkzeuge, die Wissenschaftler einsetzen können, um die Bienen-Theorie auf die Probe zu stellen. Dieses wellenbasierte Modell der Schwerkraft bietet eine alternative Erklärung zu dunkler Materie und dunkler Energie und betont die Rolle oszillierender Feldstrukturen. Auch wenn die Bienentheorie innovative Konzepte vorschlägt, muss sie einer Überprüfung durch Beobachtungen standhalten – wie jede wissenschaftliche Hypothese. Im Folgenden untersuchen wir die wichtigsten Beobachtungsdaten, Methoden, Fallstudien und Herausforderungen, die mit der Bestätigung der Gültigkeit der Bienentheorie verbunden sind.

1. Einführung

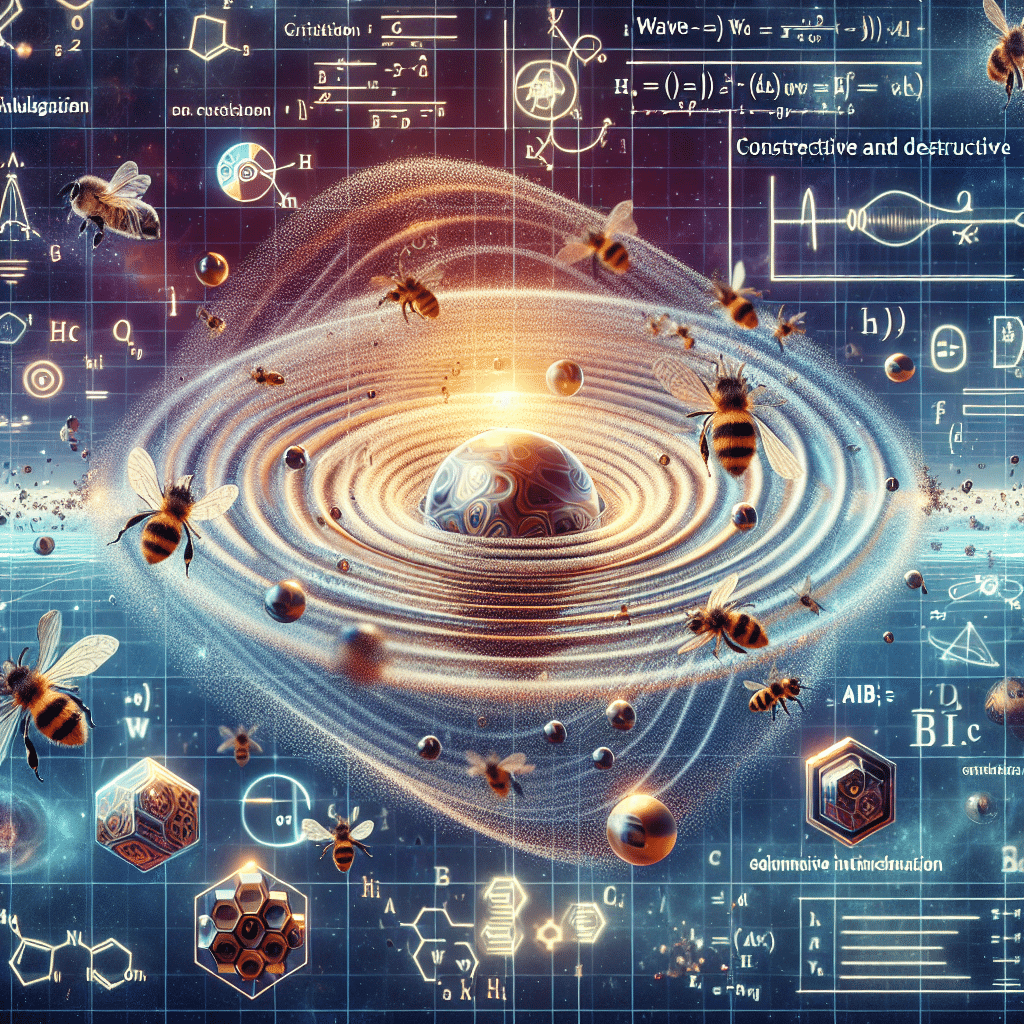

Trotz bedeutender Fortschritte in der Kosmologie bleiben dunkle Materie und dunkle Energie schwer fassbar. Die Standardmodelle schlagen teilchenbasierte Lösungen für dunkle Materie und eine kosmologische Konstante (oder ein ähnliches Feld) für dunkle Energie vor. Im Gegensatz dazu legt die Bienen-Theorie nahe, dass diese Phänomene durch konstruktive und destruktive Interferenz in einem universellen Wellenfeld entstehen könnten. In den folgenden Abschnitten erfahren Sie, wie Forscher die neuesten Beobachtungen nutzen können, um dieses Paradigma entweder zu unterstützen oder in Frage zu stellen.

2. Zentrale Beobachtungswerte

- Welleninterferenzsignaturen in galaktischen Halos

Die Bienen-Theorie sagt voraus, dass galaktische Rotationskurven – die normalerweise durch dunkle Materie erklärt werden – stattdessen das Ergebnis von Wellenverstärkung sein können. Die Identifizierung von Mustern, die eher mit Welleninterferenz als mit konventionellen Halo-Modellen übereinstimmen, ist eine wichtige Beobachtung. - Abweichungen in Gravitationslinsenmustern

Das Standardmodell interpretiert Linsenanomalien als direkte Auswirkung von unsichtbarer Masse. Die Bienen-Theorie geht davon aus, dass Verschiebungen in den Interferenzphasen zusätzliche Masse imitieren könnten. Wenn diese phasenabhängigen Variationen entdeckt werden, könnten sie die Effekte der Bienen-Theorie von den traditionellen Linsen aus dunkler Materie unterscheiden. - Messung der großräumigen Expansionsraten

In kosmischen Maßstäben wird die dunkle Energie in der Regel zur Erklärung des sich beschleunigenden Universums herangezogen. Die Bienen-Theorie führt die Beschleunigung auf die Streuung von Wellen zurück, was auf subtile, messbare Schwankungen der Expansionsrate im Laufe der Zeit hindeutet. Der Vergleich von Supernova-Daten und Messungen des kosmischen Mikrowellenhintergrunds (CMB) könnte wellenbedingte Abweichungen aufdecken.

3. Methoden

- Hochpräzise Durchmusterung der Galaxienrotation

Die Beobachtung von Geschwindigkeitsprofilen mit modernen Instrumenten (z.B. Radioteleskopen) liefert detaillierte Rotationskurven. Wenn die Interferenzmuster der Bienen-Theorie existieren, könnten die Daten bei bestimmten galaktozentrischen Entfernungen deutliche wellenbasierte Abdrücke erkennen lassen. - Fortgeschrittener Nachweis von Gravitationswellen

Interferometer (z.B. LIGO, Virgo) haben neue Wege für die Untersuchung von Wellenphänomenen in der Raumzeit eröffnet. Die Erweiterung der Fähigkeiten solcher Detektoren oder die Entwicklung neuer Detektoren könnte niederfrequente Signale oder Phasenverschiebungen aufdecken, die nur in einem auf Gravitationswellen basierenden System vorkommen. - Kosmologische Datenanalyse

Die Kombination von Supernova-Beobachtungen vom Typ Ia, CMB-Anisotropie-Messungen und BAO-Daten (Baryon Acoustic Oscillations) kann helfen, die Expansionsrate des Universums genauer zu bestimmen. Das Wellenausbreitungsmodell der Bienen-Theorie muss mit diesen hochpräzisen Datensätzen übereinstimmen, wenn es lebensfähig bleiben soll. - Numerische Simulationen

Computermodelle, die Welleninterferenzen einbeziehen, könnten vorhersagen, wie sich Galaxien nach der Bienen-Theorie bilden, indem sie Rotationskurven, Linsenkarten und Zeitpläne für die Strukturbildung erstellen. Der Vergleich dieser Simulationen mit realen kosmischen Strukturen ist ein wichtiger Schritt, um die Theorie zu testen.

4. Fallstudien und vorläufige Ergebnisse

- Spiralgalaxien mit ungewöhnlichen Rotationskurven

Bestimmte Galaxien weisen Rotationskurven auf, die von der Schablone des Halos aus dunkler Materie abweichen. Frühe Daten deuten auf mögliche Resonanzmuster in diesen Anomalien hin und weckten das Interesse an wellenbasierten Erklärungen. - Lensing-Anomalien in Galaxienhaufen

Lensing im Maßstab von Galaxienhaufen enthüllt gelegentlich Massendiskrepanzen, die über das hinausgehen, was die Standardprofile der dunklen Materie vorhersagen. Untersuchungen zu periodischen Verzerrungen, die möglicherweise durch Welleninterferenzen erklärt werden können, sind im Gange. - Untersuchungen zur Rotverschiebung und Expansionstrends

Vorläufige Supernova-Daten weisen auf leichte Unstimmigkeiten in der gemessenen Expansionsrate hin, wenn man verschiedene Epochen vergleicht. Ob diese Diskrepanzen mit den Wellen zusammenhängen oder einfach nur instrumentell bedingt sind, bleibt ein Thema der Debatte.

5. Herausforderungen und Beschränkungen

- Einschränkungen bei der Empfindlichkeit des Instruments

Die Erkennung von subtilen Welleninterferenzeffekten erfordert eine außergewöhnliche Auflösung. Aktuelle Instrumente erreichen möglicherweise nicht die erforderliche Präzision, insbesondere bei weit entfernten Galaxien oder schwachen Gravitationswellensignaturen. - Komplexe Dateninterpretation

Die Entflechtung der Welleninterferenz von Standard-Gravitationsprozessen ist von Natur aus komplex. Die Forscher müssen systematische Fehler und alternative Erklärungen ausschließen – wie etwa Inhomogenitäten im intergalaktischen Medium oder übersehene baryonische Physik. - Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Die Bienen-Theorie überschreitet die Grenzen zwischen Astrophysik, Quantenfeldtheorie und Gravitation. Eine erfolgreiche Validierungsstrategie erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen Experten in diesen verschiedenen Bereichen, die einheitliche Protokolle für die gemeinsame Nutzung von Daten und einheitliche Modellierungsansätze erfordern. - Bedarf an Langzeitbeobachtungskampagnen

Wellensignaturen können sich über erhebliche Zeiträume hinweg entwickeln. Um sie zu erfassen, sind möglicherweise fortlaufende Untersuchungen erforderlich, bei denen dieselben Galaxien oder kosmischen Regionen in regelmäßigen Abständen besucht werden, um messbare Verschiebungen zu verfolgen.

6. Schlussfolgerung

Die Bienen-Theorie bietet eine kühne Neuinterpretation der Schwerkraft, indem sie dunkle Materie und dunkle Energie mit Welleninterferenzen in der Raumzeit verknüpft. Doch wie jeder wichtige wissenschaftliche Vorschlag steht und fällt sie mit den Beobachtungen. Durch die Kombination von verfeinerten Rotationsmessungen, Gravitationslinsenanalysen, präzisen kosmologischen Durchmusterungen und fortschrittlichen Gravitationswellennachweisen können Forscher die Vorhersagen der Bee-Theorie gründlich bewerten.

Wenn die kommenden Daten mit der Bienen-Theorie übereinstimmen, könnte dies zwei der größten Rätsel der Kosmologie in einem einzigen wellenbasierten Rahmen vereinen. Wenn nicht, wird die Suche nach einer endgültigen Erklärung für dunkle Materie und dunkle Energie weitergehen und uns in unserem Bestreben, die tiefste Funktionsweise des Universums zu verstehen, vorantreiben. Beide Ergebnisse werden unser Wissen erweitern und die Grenzen der modernen Physik verschieben. Sie unterstreichen die transformative Kraft von Beobachtungsstrategien bei der Gestaltung der Zukunft der Wissenschaft.