نظرية النحل طريقة جديدة لفهم الجاذبية

ماذا لو لم تكن الجاذبية قوة… ولكن تأثير تداخل الموجات؟

نظرية النحلة هي إطار عمل مبتكر يمثل الجاذبية باستخدام مبادئ الكم القائمة على الموجات.

فهي لا تعتمد على جسيمات مثل الجرافيتون، ولكنها بدلاً من ذلك تفسر الجاذبية كنتيجة للتداخل بين الدوال الموجية. يتحدى هذا النهج النماذج الكلاسيكية والنسبية، ويقدم مسارًا جديدًا نحو توحيد القوى الأساسية للطبيعة.

لماذا إعادة تخيل الجاذبية؟

لطالما وُصفت الجاذبية منذ فترة طويلة – ولكن لم يتم تفسيرها بشكل حقيقي.

- وقد صوَّرها نيوتن على أنها قوة جذب بين الكتل.

- وقد أعاد أينشتاين صياغتها على أنها انحناء الزمكان الناجم عن الكتلة.

هذه النظريات قوية، لكنها تترك أسئلة أساسية دون إجابة:

- لماذا توجد الجاذبية أصلاً؟

- لماذا لا يمكننا إلغاؤه أو حظره؟

- لماذا هي ضعيفة للغاية مقارنة بالقوى الأخرى؟

- لماذا لا يمكننا التوفيق بينها وبين ميكانيكا الكم؟

تقدم “نظرية النحل” منظوراً جديداً.

البصيرة الرئيسية وراء نظرية النحل

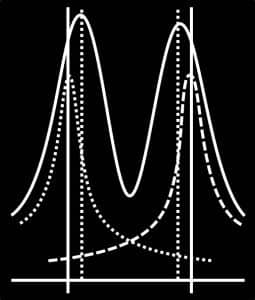

يمكن وصف كل جسيم بدالة موجية.

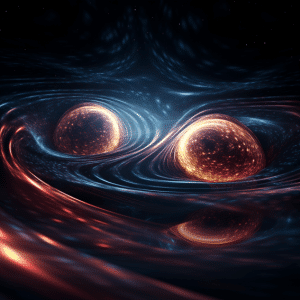

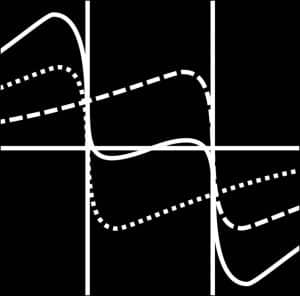

عندما يقترب جسيمان من بعضهما البعض، تتداخل دوالهما الموجية تداخلًا طفيفًا.

ويؤدي هذا التداخل إلى حركة اتجاهية محصلة تسحب كل جسيم نحو الآخر – وهي ظاهرة نختبرها على أنها الجاذبية.

الجاذبية، في نظرية النحل، لا تتوسطها الجسيمات.

فهي تنبثق بشكل طبيعي من التفاعلات الموجية.

وهذا يؤدي إلى:

- نموذج الجاذبية دون الحاجة إلى الجرافيتونات

- تفسير قائم على الموجة متوافق مع نظرية الكم

- إطار عمل لنمذجة الجاذبية عبر جميع المقاييس

نموذج الجاذبية القائم على الموجات المرتكز على الفيزياء

بُنيت نظرية النحل على:

- معادلة شرودنجر ثلاثية الأبعاد، لوصف الجسيمات كدوال موجية في الفضاء

- نواتج الالتحام، لتمثيل التداخل الموجي

- هيكل رياضي يستبدل مفهوم مجال القوة بديناميكيات التفاعل الموجي

وهذا يجعل من الممكن محاكاة ذلك:

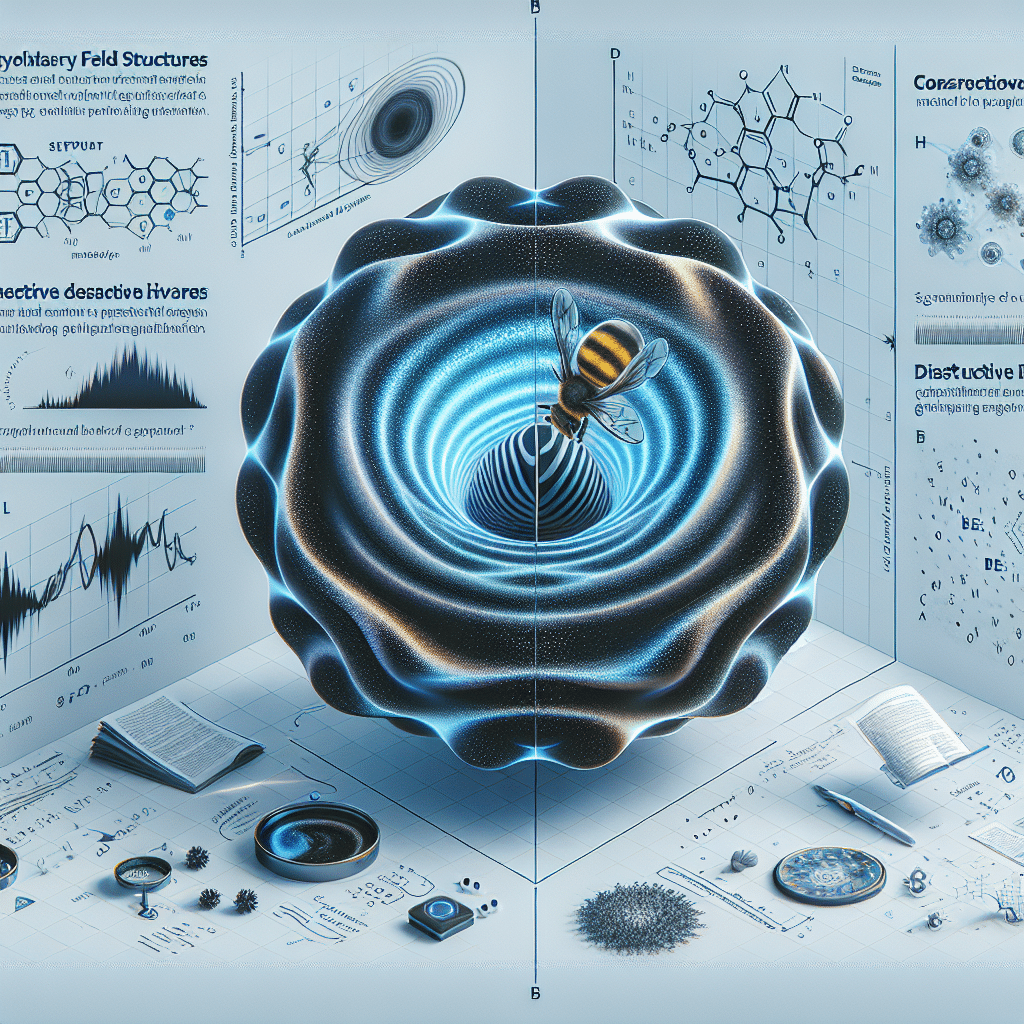

- ظهور مجالات الجاذبية

- حركة الجسيمات المدفوعة بتقارب الموجات

- انتشار الموجة على المستويين الكمي والكوني

ما الذي تغيره نظرية النحل

التحول من الجسيمات إلى الموجات

- لا حاجة إلى جرافيتون

- الجاذبية تأثير ناشئ وليست قوة أساسية

الطريق نحو التوحيد

- قد تنبع كل من الكهرومغناطيسية والجاذبية والمجالات الكمية من إطار واحد قائم على الموجة

إجابات على ألغاز لم تحل بعد

- يفسر ظواهر مثل المادة المظلمة على أنها تأثيرات لبنى موجية غير مرئية

- يلقي الضوء على نفاثات البلازما وعدم تناسق المجرات ونبضات الجاذبية الموجية

- يقدم نظرة ثاقبة عن سبب تصرف الجاذبية بالطريقة التي تتصرف بها

كون نسجته الأمواج

وبعيدًا عن المعادلات، تقترح نظرية النحل رؤية مختلفة للواقع.

فبدلًا من الجسيمات والمجالات المنفصلة، نرى نسيجًا متصلًا من التفاعلات الموجية.

وهذا يعني:

- اتصال سلس عبر جميع المقاييس – من دون الذرة إلى المجرة

- إعادة تفسير المادة والطاقة والوعي على أنها تعبيرات موجية

- تحول فلسفي نحو الوحدة والترابط

الموجة لا تحمل الواقع.

الموجة هي الواقع.

استكشف نظرية النحل بعمق

الأسس

- النموذج الرياضي لنظرية النحل

- لماذا قد لا تكون الجاذبية قوة

- ميكانيكا الكم القائمة على الموجة: إعادة النظر في شرودنغر

الآثار المترتبة

أزرار CTA لتضمين:

→ قراءة المقالات كاملة

→ مشاهدة المحاكاة ثلاثية الأبعاد

← تنزيل الملخص بصيغة PDF